うさ美

うさ美学級経営がうまい先生って、何をしているのでしょうか?

今回はこんな疑問にお答えします。

・学級経営を上達させたい人

・子どもたちとよりよい関係を築きたい人

・自分の学級経営に自信がもてない人

どの学校にも学級経営がうまい先生は存在します。

子どもの心をつかむのがうまかったり、保護者からの信頼が厚かったりしますが、それらはあくまでも結果であって、学級経営がうまくいく要因はあまりよくわからないことがほとんどです。

そこから、学級経営は「職人芸・名人芸」とされがちです。

早い話、「あの先生だから学級経営がうまくいく」と思われてしまいがちだということです。

僕自身、学級経営をとても苦手にしていました。

何をやってもうまくいかず、子どもたちとの距離を感じる日々。

自分なりに少しずつ工夫を重ね、今ではQ Uによる学級満足度は80%を超えるまでになりました。

僕の学級経営がうまいかどうかはわかりません。

けれども、うまくいかなかったからこそ試してきたこと、先輩教員から教えてもらったことがたくさんあります。

経験の中で得た様々なコツの中から、この記事では特に「公平に接する」ことについて解説したいと思います。

先に結論を書いておきます。

・「平等」と「公平」は違う

・子どもによって対応の差を作らない

「学級経営をうまくしたい」「落ち着いた学級を作りたい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください!

そもそも「学級経営がうまい」とは?

何をもって「学級経営がうまい」と言うのでしょうか?

様々な考え方があるでしょうが、僕は次のような学級をコンスタントに作れることだと思います。

子どもたちがお互いに尊重しあっている

この状態になると、副次的に次のような姿が見られるようになります。

・にぎやかさと静けさが両立するようになる

・教室に落ちているゴミがすぐ拾われる

・係活動が熱心になる

・子どもたちが時間を守るようになる

なぜこうなるか、はっきりとはわかりません。

けれどもお互いのことを尊重しているからこそ、時間を大切にしたり、教室をきれいに保とうと思ったり、係として役に立ってみたいと考えたりするのではないかな、と思っています。

ですから「学級経営がうまい」先生とは、子どもたちがお互いに尊重し合うような仕組みをつくることができる先生である、といえるのではないかと思います。

平等ではなく、公平に接する

学級には通常、30〜40人の子どもがいます。

これら全ての子どもたちに完全に平等に接することは、ほぼ不可能です。

例えば、全ての子どもたちに同じだけの言葉がけをすることはできません。

僕もなるべく全ての子と一回は話そうとはしていますが、どうしても会話の量は不平等になります。

けれども、そもそも必要としている支援の量は子どもたちによって違います。

少ししか関わりを求めない子もいれば、そうでない子もいます。

そこで出てくる考えが「公平」です。

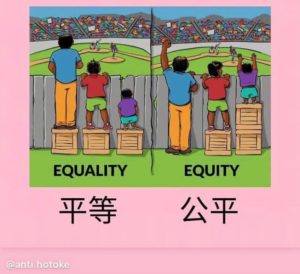

この図のように、必要とする支援の量は一人一人異なります。

私たちはそれを考え、子どもたちに公平に接する必要があるのです。

しかし多忙な日々の中では公平に接することも難しいのが現状です。

学級経営がうまい先生は、子どもたちが不公平を感じやすいポイントをおさえ、公平に接しているのです。

それでは、子どもたちが不公平を感じやすいポイントを紹介しながら、接し方を考えていきましょう。

子どもが失敗したときは対話から入る

まず、子どもたちが失敗したときの教員の対応です。

失敗に対していきなり叱責から入る教員がいますが、それはオススメしません。

大きな声を出されなくても、責められていることを子どもたちは敏感に感じとります。

同じような失敗に対して、人によって叱責されたりされなかったりしていては、子どもたちは不公平を感じることでしょう。

ここで注意したいのは、教員にそんなつもりがなくとも、子どもたちが不公平を感じたのならばそれは不公平だということです。

一度「不公平だ」と感じた子どもたちは、その後なかなか認識を改めることはありません。

それだけに十分注意したいところです。

学級経営のうまい先生は、子どもが失敗したときは対話から入ります。

「大丈夫?」「何かあった?」といった言葉がけで安心させながら、失敗の原因を一緒に振り返ります。

もしも子どもが100%悪くても、まずは対話から入りましょう。その上で必要であれば叱りましょう。

そうすることで事実誤認の叱責も防ぐことができます。

叱り方のコツについてはこちらの記事で紹介しています。

全ての子に話しかける

子どもたちは本当に多様です。

毎日話しかけてくる子もいれば、ずっと様子をうかがっている子もいます。

何も考えずに1日を過ごすと、話しかけてくる子どもたちとばかり会話し、その一方で全く話さなかった子どもがたくさんいることになるでしょう。

その状態は、もちろん公平ではありません。

教員に話しかけられることを望まない子どももいますが、それはむしろ話しかけない状況が長く続いたためにそうなってしまう傾向にあるようです。

学級経営のうまい先生は、子どもの特性に合わせて雑談をします。

有効な方法のひとつは、その子が何に興味・関心があるのかを知ることです。

これは「共感」と呼ばれる技術であり、理解すれば誰にでも使えるものです。

こちらで詳しく紹介しています。

教員に話しかけに来ない子どもたちは、クラスで浮いている子であることも多いです。

だからこそ、教員から雑談をしに行くことには大きな意味があります。

浮いている子どもへの教員の接し方は、そのまま周囲の子どもたちの接し方へとつながるからです。

子どもたち同士が尊重し合う雰囲気は、ともすれば浮いてしまいがちな子どもへの対応にも大きく左右されます。

毎日忙しくはありますが、全ての子に話しかけることでとても大きなものを得られますよ!

問題行動へ毅然と対応する

問題行動を起こした子への対応もまた、学級経営上とても重要です。

特に、他者を攻撃した場合の対応の仕方には注意する必要があります。

加害者へ毅然とした対応をすることで、クラスの多くの子に安心感を与えられます。

「もし自分が攻撃されても、守ってもらえる」

このように思われることは、学級経営に良い影響を与えるでしょう。

しかし、もしも加害者に対して自信なく接したり、遠慮して指導するような態度を見せてしまえば、クラスはとても不安定になるでしょう。

多くの子どもが「守ってもらえないかもしれない」と感じるでしょう。また、加害者が攻撃を繰り返したり、第二、第三の加害者が出現したりすることにもなりかねません。

そして一度「この教員は加害者を指導できない」と思われてしまえば、子どもたちの態度は目に見えて悪くなります。

ナメられてしまうのですね。

だからこそ、問題行動を起こす子に対しては毅然と対応する必要があるのです。

間違いやすいのですが、毅然と対応することは声を荒らげたり、強い口調で叱ったりすることではありません。

信念をもって指導にあたる、ということです。

なぜその行動が問題なのか、どうすべきだったか、次はどうするか…。

そういったことを語り、考えさせることです。

問題行動に毅然と対応することは、周囲の子どもたちへ安心感を与えるだけでなく、問題行動を起こした子へもやり直すきっかけを与えることにもなるのです。

問題行動への対応の仕方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

大切なことは、どの子が問題行動を起こしたとしても、公平に接するということです。

教員にとって言いやすい子にはビシッと言って、言いにくい子には及び腰、なんてことは絶対に避けましょう。

結論

それでは今回の結論です!

・「平等」と「公平」は違う

・子どもによって対応の差を作らない

学級経営がうまい先生は、子どもたちに公平に接するようにしています。

多くの先生は普段からそのように心がけていると思いますが、今回紹介した場面は特に綻びが出やすいものです。

自分自身の対応を振り返って、よりよい学級経営を目指していきましょう!

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

それでは、良い教員ライフを!

コメント